(11)大阪港と北前船

やっぱすきやねん、大阪 第11回

「やっぱ好きやねん、大阪」シリーズの記事です

大阪のまち歩き・歴史・グルメをゆるっと巡る連載。ほかの記事は こちらの一覧 からどうぞ。※記事のいちばん下にも一覧リンクがあります。

皆さん、株式会社リンクスのNです。今回は、大阪湾が長い歴史で国際的にも、国内的にも船の終着点であり、大きな経済力の集積地だったことを、イメージだけではなく、そのサイズ感をお伝えしようと思います。

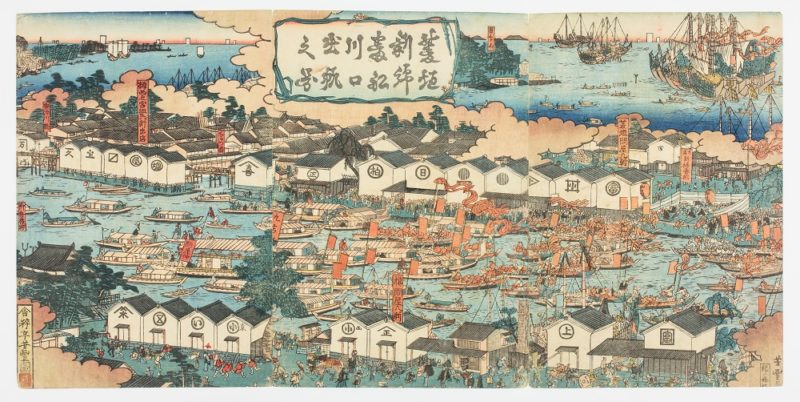

瀬戸内海が日本の最大の航路というか物流路だったのは、遡ること、縄文時代からです。諸説ありますが、今から約13,000年前ごろからもうすでに、アジア人は大阪を船で目指していました。その後、8世紀にはいると、大和朝廷、律令国家は陸上交通、東海道とか、北陸道とかの元となる陸上道路も7本、整備し始めますが、東西交通が盛んになると、物流量が飛躍的に増えて、海上交通が圧倒的に必要となり、瀬戸内海は再び中心的な交通路になりました。

具体的には、古代における瀬戸内海は、北部九州(大宰府)と畿内(難波津)の2つの拠点を結ぶ主要な航路としてその役割を果たしていましたが、それに加えて、大陸文化の流入においても、朝鮮や中国への使節(遣唐使・遣新羅使)が難波津から中国や朝鮮半島を目指しました。

大和朝廷は瀬戸内海一帯の港や船の整備に力を入れ、遣唐使および遣新羅使の航路である難波津から武庫の浦、明石の浦、藤江の浦(明石市藤江海岸)、多麻の浦(岡山県倉敷市※諸説あり)、長井の浦(広島県三原市)、風速の浦(広島県東広島市三津湾)、長門の浦、麻里布の浦(山口県岩国市)、大島の鳴戸(山口県大島郡大島町)、熊毛の浦(山口県熊毛郡上関町)、佐婆津(山口県防府市)、分間の浦(大分県中津市)、筑紫館(太宰府)へと続く諸港が開かれました。いやー、全部大和朝廷の開いた寄港先、調べましたよ!みんな、景色の良いところ。昔の港はのどかですね。今のように大型客船とかタンカー用の桟橋が必要ないですからね。風光明媚。

これだけあちこち、大陸からの船が寄って、物資でいっぱいにした船が、最後に難波津(大阪港)に到着するのですからね。それはそれは、貴重な品だらけな甲板を想像します。この8世紀の文献からすると福岡-大阪間は約5日かかったそうです。

その後、室町時代、中国は明朝の時代になっていますが、明に向かう遣明船が17回、約100年間で往復したそうです。いわゆる日明貿易ですね。5~6年に1往復ですからね、当時の感覚では相当頻繁だったと思います。随分と船の安全性も高められていたようですね。当時の日本からの輸出品は刀剣、扇、硫黄など、反対に民からの輸入品は銅銭、絹織物、生糸、書画。これが室町幕府や京の公家衆に行く前に、大阪で一旦保管されるわけですからね。それはそれは、大阪人の目利き力は俄然上がります。こうして大阪のビジネスIQ(ビジネスにおける判断力・理解力・洞察力を総合的に示す指標)は上がっていきます。まさに一朝一夕ではありませんね。ローマも大阪も一日にして成らず、です。

さて時代はいよいよ「北前船」の登場を待ちます。応仁の乱から始まる戦国時代が平定され、太平の江戸時代。大阪と北海道を米で言うなら500石~2400石くらい(75トン~360トン)の積載量の船が、ブンブンと大阪港から(堺港あたりからも)北海道を目指したのです。3ナンバーの自動車が1トンですからね。結構詰めますよね。

さてさて、北前船ビジネスを数字でご説明しましょう。大阪と北海道の間を一往復すると、収益は当時の貨幣単位で千両と当時の文献には書かれています。ざっとですが、現在の価値では1億円。淡路島出身、かの高田屋嘉兵衛(ゴローニン事件、ロシア船に国後島あたりで拿捕された)は最盛期、38隻を船主として所有していたとのことです。基本的にあちこちの港に停泊してビジネスを行ないながらの旅です、片道4~5か月。年間1往復。38隻ですからね。年間の純利益38億円ですか。ちなみに私は中小企業診断士なのですが、現在の商業系の中小企業の純利益率平均は5%程度です。売上を換算しますと、年間760億円。失礼しました。中小企業ではなく大企業のカテゴリーに入ります。

こんな船主たちが、大阪に年間半分の売上を落としていきます。大手どころ(便宜上6隻以上、北前船を持っている船主)は50人程度いたようです。平均所有隻数を最高を38隻とすると、統計上、10~15隻程度となります。少なめに見積もって、平均10隻所有の船主が50人とすると、500隻が毎年、大阪港にやってきまして、1隻当たりの売上は20億円と想定しますと、でました、1兆円の大台。

北前船だけで年間1兆円の産品が、大阪港の周囲で取引されていました。

これにさらに、大阪は「日本の台所」と言われ、今度は武士が管理していた全国各藩の米倉があり、大阪で米を流通させていました。こちらもまた、別の買いで「日本の台所」の回を書かせていただこうと思いますが、その年間の大阪での流通量は、最大300万俵という記録が残っています。1俵60kgですから、昨今騒がれたコメの値段で換算しますと、60kgで令和7年7月の価格が約3万円(高いですね)でしたので・・・こちらも出ました、年間取引高は900億円。

でも、はたと思いました。いかに武士の収入<北前船の船主だったか・・・数字を見るとすぐにわかりますね。大権現 江戸幕府開祖、徳川家康も船による貿易が重要!といいながら、お亡くなりになっていたとか。3代目将軍の家光が鎖国しちゃいましたからね。商売に強い藩の育成は、17世紀の中期元禄の世、今の大河ドラマ「べらぼう」の世ですが、そのころには、もうすでにこれだけ、武士は商人に水をあけられていました。つかさどっていたのが大阪港。

今回はこのへんで。

不動産投資コラム 他のおすすめ記事