(1)「やっぱすきやねん、大阪」はじめます

「やっぱ好きやねん、大阪」シリーズの記事です

大阪のまち歩き・歴史・グルメをゆるっと巡る連載。ほかの記事は こちらの一覧 からどうぞ。※記事のいちばん下にも一覧リンクがあります。

大阪中心地の不動産投資の魅力を弊社有数のプロフェッショナル集団がリレー形式で皆さんにお伝えしてまいります、新コーナー「やっぱすきやねん、大阪」をスタートさせます。

どうか、ご期待ください。m(__)m

初回を務めます、私は、弊社の経営企画を担当しております、Nです。簡単な自己紹介としては、私は愛知県出身の50代中盤に差し掛かっております男性社員です。小学校3年生のとき、日本の世の中は「漫才ブーム」が到来し、北野武さんが「ツービート」を結成し、テレビ界を席巻しておりました。東京はそうでしたが、大阪、笑いの本場は、どんどん全国区に個性豊かなタレントを進出させていまして、「やすし・きよし」「オール阪神巨人」「今いくよ・くるよ」「ザぼんち」・・・・「ダウンタウン」はデビューしたての新人でした。そんな関西の笑いに刺激を存分に受けて、将来は、大阪で放送作家になりたい!・・・そんな思いを持って、小学生のころから、大阪の吉本興業の劇場「なんば花月(現:なんばグランド花月)」に近鉄特急に名古屋駅から乗って終点なんばまでやってきて1日中、入れ替えなしの劇場に登場する、若手(ダウンタウン含む)からベテラン芸人まで、大学ノートにそのネタを必死に書き取っていた・・・そんな小学生が、今、お笑いではなく、大阪中心地の不動産事業の企画をしております。m(__)m

そこで、かれこれ、40年以上前から見聞きして街の喧騒を体感しておりました、なんばグランド花月があります、大阪中央区の「道頓堀」について、今回はお伝えします。

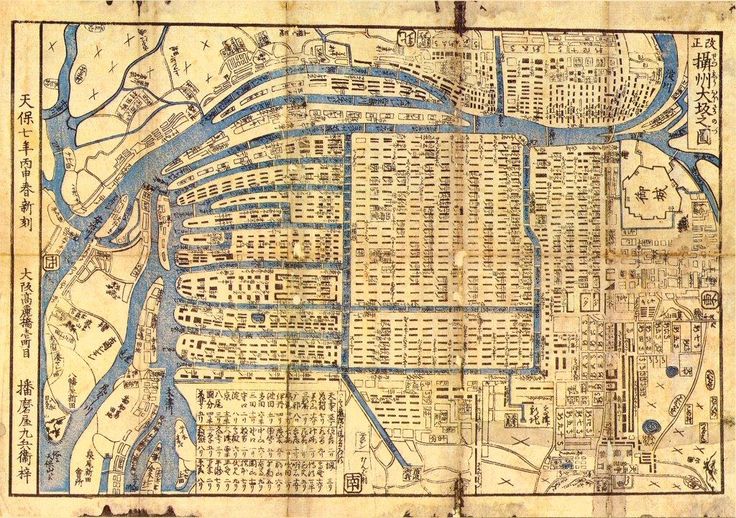

心斎橋、その歴史は古く、歴史上の有数な不動産ディベロッパー、豊臣秀吉が織田信長の後に大阪にやってきた1580年代後半、大阪城の西側はまだ、干拓地、沼地だったところ一帯を埋め立て、今の「大阪って平らな土地」と言われるようになった、大阪中心地、今の北区、中央区、西区、を形成し、その上に碁盤の目のような、「通りと筋」となる大通りを引きました。それと併せて、大阪の街に琵琶湖から流れ込んでいた、淀川を、小分けにして浪速の街に水路を張り巡らせました。大阪の街が「水の都」と言われる由縁です。

この「通りと筋」と水路によって、商都大阪がより確固としたものになりました。つまり、交通アクセスが、碁盤の目の台としては、盲点、デッドスペース(使い道のない土地)がなくなります。京都ももちろん、そうなっているのですが、大阪はさらにプラスして、当時、アジア大陸の渡来人や、ヨーロッパからの南蛮貿易船にとって瀬戸内海の終点の港になっていました。明治維新期、大阪市は、「大大阪」と呼ばれ、人口、GDPとも日本の都市のなかで当時の東京市を凌ぎ、断トツ1位でした。ですから、明治政府は、造幣局を作ろうにも、江戸の資金では足らず、日本で最初の造幣局は大阪に作ったのです。

ディベロップメント(都市開発)には思想が重要、つまり、都市にどのような人を集めたいのか、人々にこの都市でどう人生を送ってほしいのか、のコンセプト(設計概念)が見える化、具現化、目の前に現れ、そこで社会生活を送ることになりますので、作り手と使い手(住民)との間には、リアルな世界が現れます。

さて、今回のテーマ、道頓堀、そしてその周辺。今は大阪ミナミ。難波周辺といわれます。ここのコンセプトはといいますと・・・

市内有数の水路、道頓堀川がいまも現役で残っております。道頓堀の橋のたもとに船着き場が現存しますが、ここに京都方面、または瀬戸内海をたどって、船で浪速の街に、かれこれ、400年以上、全国から人々が降り立っていました。

船旅の終着地、想像してみてください。まずは・・・そうです腹ごしらえです。はい、そこで道頓堀は、「くいだおれ」の街に大成長したのです。船旅から、エアトリップにインバウンドのお客様達の手段は変わったものの、旅のスタートは「くいだおれ」です。

道頓堀商店街は、船着き場のすぐ南に位置し、いまでも所狭しとカニ、タコ、お好み焼き、タコ焼き、寿司・・・くいだおれ太郎もこの通りにいました・・・の立体看板が出っ張っています。一本南には、法善寺横丁。こちらはちょっと古くからの大人の雰囲気、男女2人が奥まった座敷で、鍋をつつき合う、などというシーンが、上方落語や大阪を舞台とした小説にしばしば登場します。

大阪、といいますか、この中央区、北区、西区あたりを舞台とした昭和の一大長編小説、「流転の海」は、是非ともお薦めしたい一冊です。宮本輝氏が、自身の父親のその破天荒な一生、戦前から、昭和の動乱期、高度経済成長期をどうやって生き延びてきたかをダイナミックに、赤裸々に書き綴っています。そのときに、法善寺横丁で鱧鍋とか、水炊きとかよく、女性にごちそうするんです、主人公、昭和の浪速のたたき上げ豪商、松坂熊吾が。

ちなみにですが、大阪中心地の駐車場の名称は、「モータープール」と呼ばれることが多いです。これは、大阪の商人たちが戦前、戦中まで、アメリカに貿易のために訪れていた時に、「いずれ日本にもモータリゼーションの時代がやってくる、そうしたら、モータープールも必要だ」と、この不動産サービス事業を、アメリカから大阪に直輸入したので、その名がついた、という説があります。東京文化が浸透しているエリアでは、貸駐車場は「パーキング」と呼びますものね。前述の熊吾も、終戦直後、人口激増の第1次ベビーブームがやってきて、子供が増えたので、中学校が移転する、という情報をいち早く入手して、その跡地に「モータープール」を始めています。ですから、この辺りを立地調査で歩いているときなどに、「〇〇モータープール」などと駐車場の看板を目にしますと、昭和から歴史のある駐車場なのだろうなあ・・・と、この街の時代の長さを感じてしまいます。日本の駐車場文化発祥の地、とも言えますからね。

この道頓堀が、商都大阪の中心地でした。そこから、政治の中心大阪城本丸にも、もちろん道頓堀川を伝ってすぐにいかれました。直線距離4km弱といったところです。今でも、こちら大阪城と道頓堀の間には、国と大阪府の行政機関、あるいは、大手大企業のオフィスなどが立ち並んでいます。さらにこの間には、四ツ橋筋、御堂筋、堺筋、天満橋筋という、大阪の大動脈が南北に貫かれています。この筋を「大阪ミナミ」から梅田駅(大阪駅)のある「大阪キタ」エリアに上るまでの間に住むことが、大阪のビジネスパーソンたちのステイタスと言えます。

ここで「碁盤の目」都市開発が500年の年月を経て、活きてくるのです。東京は、「クモの巣」、あるいは「円周上」の都市開発と言えます。航空写真やグーグルマップで上から見ますと、大阪と東京の違いが良くわかります。東京の行政機関、大企業はその円周の中心に位置します。円周は当たり前ですが、中に入れば入るほど、面積が小さくなります。つまり、「良い土地」は限られてしまうのです。不動産価格は中心地に行けば行くほど比例して上昇するシステムが自動的に出来上がります。

一方、「碁盤の目」商都大阪はどうでしょうか。冒頭に申し上げましたとおり、デッドスペースがなくなります。アクセスはどのみちで曲がっても起点と終点をどうとっても、いろいろな道筋で行けますし、所要時間は変わりません。つまり、どこの場所でも、商都の中にいたら、東西南北、価値が一緒になるのです。こういう街の構造は、街の中なら、分散型な配置ができ、どのエリアも等しく栄えるように開発が続けられます。

そしてその、古来からの玄関口であった「道頓堀」=なんば周辺=大阪ミナミ=大阪市中央区エリア。豊臣秀吉って不動産開発業界では、天性のセンスの持ち主だったと感心させられます。もし今、豊臣家が残っていましたら、将軍職などとっとと明け渡し、不動産王の財閥になっていたことでしょう。

世界からの距離が身近になった日本。インバウンド観光客数は天井知らずに増加中。どこの都市を今後選んでいくでしょうか。秀吉は、世界に目を向けて開発をしたその答え合わせが、どうやら始まっている、そんな感覚を大阪中心地で不動産事業に携わっていますと持たずにはいられません。

この記事を書いた人

リンクス男性役員N

不動産投資コラム 他のおすすめ記事