(4)大阪球場から夢洲へ─街と野球の物語─

「やっぱ好きやねん、大阪」シリーズの記事です

大阪のまち歩き・歴史・グルメをゆるっと巡る連載。ほかの記事は こちらの一覧 からどうぞ。※記事のいちばん下にも一覧リンクがあります。

この「やっぱ好きやねん、大阪」のシリーズは、全くの手前味噌ですが、ひたひたと人気が出てきました。今回もアクセスいただきまして誠に感謝します。株式会社リンクス Nです。このコーナーで私は、以前、上方のお笑い、そして、道頓堀を舞台とした昭和長編小説に対する愛を語らせていただきました。是非、皆様もご興味を持っていただけましたら嬉しく存じます。お問い合わせいただきましたら、弊社物件も多数、近くにそろえておりますので、そこから少し足を延ばしてご案内もさせていただきます。m(__)m

さて、今回、語らせていただくテーマは、「大阪ど真ん中の野球場」です。野球は1872年(明治5年)にアメリカ人教師ホーレス・ウィルソンが第一大学区第一番中学、今の東京大学の前身ですが、ここの生徒たちに伝えたのが日本野球の黎明なわけですが、1924年(大正13年)に甲子園球場が建設され、全国選抜中等学校野球大会(現在の春の甲子園大会)が始まり、1936年(昭和11年)には東京巨人、大阪タイガース、名古屋、東京セネタース、阪急、大東京、名古屋金鯱の7球団により日本職業野球連盟創立され、つまり、7球団中、2球団が関西の球団ですが、関西における野球熱は急激に上がっていくことになります。

パシフィックリーグは、今やオリックスバファローズだけが関西唯一の球団として頑張っています。今季は打線が好調ですね。宗、紅林、杉本各選手がよく打ちます。パシフィックリーグの各親会社は割と新しい産業(ネット、ソフト、通信など)を基幹事業としている会社が多く、その経営手腕も非常にロジカルに感じます。そこで、各球団の経営戦略は、「フランチャイズ戦略」と自然とどちらもなっていき、過去にこの関西に集まっていた球団が、日本列島全土に分散していきました。1980年代まで、パシフィックリーグの関西をホームタウンとしている球団は、南海、阪急、近鉄の3球団。これにセントラルリーグの阪神タイガースが入って、なんと4球団がひしめいておりました。

この関西4球団、全て関西の老舗鉄道会社が親会社でした。なぜ、鉄道会社がプロ野球球団を経営していたのでしょう。それは、鉄道の利用促進です。収容人数3万人程度の野球場の近くに自社の駅を建設すれば、1日3万人の利用客が洩れなくついてくる、そして、当時の主催試合は年間65試合ということは、3万人×65試合×平均運賃=となると・・・せっかくですから、計算してみてください。(笑)あらためて、人気チームの売上ってすごい!と思えます。ともあれ、そういう算段でした。

昭和の高度経済成長期、1960年代(昭和30年代)は、関西の経済も人口も急拡大し、プロ野球は庶民の娯楽として繁栄しました。

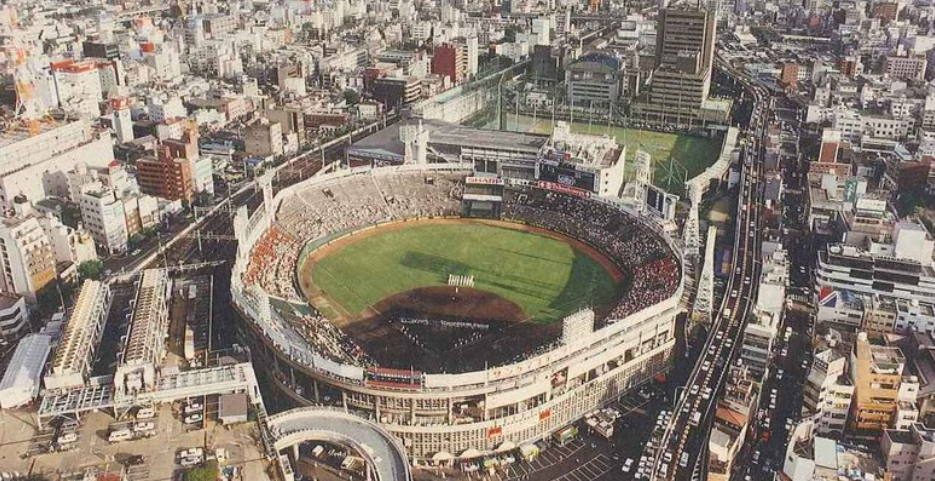

そのなかで大阪のど真ん中、にあった野球場、もう、実物を見たことがある人たちのほうが少ないと思いますが、大阪球場です。正式名称は大阪スタヂアムといいました。場所は、なんと南海難波駅の隣でした。今は、なんばパークスとして生まれ変わり、大阪のみなさんの憩いの場、ショッピングの場、そしてインバウンドのみなさんが必ず立ち寄るエリアになっています。親会社的には人が集まる場所として今も脈々とぶれない経営戦略を持ち続けていますね。南海電鉄、流石です。

この大阪球場、難波のオフィス街、ビルの谷間にありましたので、非常に狭くスタンドは急でした。要は狭い球場でして、ホームランが出やすいスタジアムでした。この球場が育てた三冠王(ホームランと打点と打率のすべて年間1位を獲得するわけですが)が、そうです、ID野球の創始者、野村克也選手です。監督としてのほうがイメージは強いですかね。松村邦洋さんの物まね十八番ネタです。阪神の監督も務められて、大阪の皆さんにも愛着のある監督でした。

街のど真ん中にスタジアムを作る、という発想はどこからきているのか。それは、ギリシア、アテネのコロッセオが人類最古の都市の中心スタジアムだったことは疑いないでしょう。日本の舞台はホール型のものが中世から多く、能楽堂、歌舞伎演舞場、人形浄瑠璃など、一方向から観賞するものが多かったです。と、お話ししながら、ふと気が付いたのですが、この近畿地方に多い、前方後円墳は、上に次代の為政者が上って、自身の威勢を誇示するためのパフォーマンスを行なったと、最新の考古学研究の結果判明してきたのですが、この日本の古代は、360°から聴衆が見られる、ある意味ショウが存在していたということですね。この360°からの鑑賞というスタイルは、人類がDNAに深く根差した本能的な欲望、なのかもしれません。この360°からの鑑賞スタイルに野球を据えたというのが、野球の興行化に成功した創世記のプロ野球球団経営者たちのひらめきだったといえるかもしれません。

このコロッセオ型、360°全方位観戦形式の大阪ど真ん中にあった、大阪球場。注目したのは、プロ野球関係者だけではありませんでした。1965年、当時ニューヨークメッツの本拠地、シェイスタジアムでは、ビートルズがアメリカツアーを敢行。それをソロ歌手として、これはいい!と日本で初めて、大阪球場でコンサート行なったのは、昭和のビッグスター、西城秀樹さんでした。西城秀樹さんの野性的なシャウトボイス、一般的なステージの大きさには収まりきらない派手なアクション、確か、秀樹さんが足だけ乗せて滑り降りる1人用ゴンドラを使って、グラウンドに降り立ったのではなかったかと、当時の映像を見たことを記憶しています。東京ではなく、大阪、難波でやろう!と企画したのが、新しいことを受け入れてくれる大阪の風土が秀樹さんを呼んだような気がします。いろいろ、事情もあったのでしょうが。私は名曲ギャランドゥを叫びながら、ピッチャーマウンド辺りにあるステージで飛んでいる秀樹さんの映像を思い出します。

さて、大阪市の真ん中に今、君臨している野球場は、京セラドーム大阪です。近代、までは安治川の河口、そうです、瀬戸内海からの航路で大阪を目指すときの玄関口である、九条に位置します。古くは、寛永年間、つまり今年の大河ドラマで日本最初のメディアプロデューサーと称される蔦屋重三郎、横浜流星さんが縦横無尽に江戸の町を飛び跳ねていた元禄年間よりさらに50~60年前に、幕府からの命令で、河口の整備、住宅地の開発が行われたことから、この京セラドーム大阪のある九条が誕生しました。ドームは道頓堀川にも隣接していまして、2kmほど上流に上ると・・・そうです、大阪球場跡地のなんばパークスに辿り着きます。大阪の交通の要所は、やはり主要河川が作ってきました。

大阪ガス工場跡地だった京セラドーム大阪は、大阪の財界の念願成就として、大阪市が当初建設しました。その後、平成時代には、球界再編、そうですホリエモンこと事業家堀江貴文が京セラドーム大阪をホームスタジアムにしていた大阪近鉄バファローズの買収を企画し、結果としては、冒頭に触れましたパシフィックリーグの再編につながっていきました。現在、日本の巨大金融企業グループ、オリックスが所有しています。この九条、西九条エリアは、令和に入って再開発が進んでいます。そうです、大阪メトロ九条駅は中央線です。延伸された先は、大阪関西万博会場、夢洲です。大阪の皆さんの生活動線に変化がおきまして、大阪メトロ中央線の利用客数は数十パーセント、年率で増加しています。JR西日本不動産開発は、西九条駅前に商業施設「西九条ブリッジ」を開発。周辺の居住地エリアの環境の再評価は進んでいまして、大手マンションディベロッパーがいくつものプロジェクトを進めています。また、関西の老舗電鉄会社、京阪ホールディングスは、中之島駅から九条駅までの延伸計画を再開しました。

大阪は明治以降、南北に並走する幹線道路、「筋」が生活動線の基盤ととらえられてきました。最先端のカルチャー、世界のブランドは、御堂筋。ビジネス、大企業の進出、は堺筋。都市機能を「筋」別に担っているところがあります。しかし、豊臣秀吉が最初に大阪の区画整理をしたときに重視されたのは、東西に何本も走り、港と大阪城を繋ぐ、「通」でした。「筋」は、「通」の補助線だったのです。「筋」の発達は、明治に入って、北の玄関口、梅田駅が誕生して一気に進んだと言われています。

ウォーターフロントと商業の中心地を繋ぐ二つの「大阪ど真ん中の野球場」。人々の集う場所は、移り変わりながら姿を変えながら、それでも人々を吸引し続けています。来週でも、オリックスバファローズを観戦しに行ってきますかね。

この記事を書いた人

リンクス男性役員N

不動産投資コラム 他のおすすめ記事