(9)サブカル・大阪城

やっぱすきやねん、大阪 第9回

「やっぱ好きやねん、大阪」シリーズの記事です

大阪のまち歩き・歴史・グルメをゆるっと巡る連載。ほかの記事は こちらの一覧 からどうぞ。※記事のいちばん下にも一覧リンクがあります。

久しぶりに、このコラムのために筆を執ろうと思いました。株式会社リンクス、Nです。弊社は、大阪の街づくりと不動産についてのいろいろな情報発信を行なっております。少しでも大阪の街がよりよくなること、住み心地良くなること、そしてそういう住みよい大阪の街を広く皆様に知っていただくためにいろいろ書いております。書籍、サイト、SNS、動画、CM、新聞。様々な媒体で発信しておりますので、是非、皆様のお目にかかれることを期待しております。

さて、でも、このコラムが、個人的には一番、書くのが好きです。なぜなら、私が好きな大阪の街を、自分のおすすめしたい方向から皆様にお見せすることができるからです。

今回は、「サブカル・大阪城」と題して書きます。

大阪城は商都浪速の中心にそびえてきました。今の城郭は、江戸時代、徳川幕府が造ったものですが、豊臣・大阪城は、慶長3年(1598年)に秀吉が建てましたので、築城430年近く建っています。430年間で日本史の舞台に何度も登場するこのお城ですが、今日は、そこに見え隠れする、サブカル的な視点からの大阪城をご紹介します。

「肥後石」

結構有名な話でありますが、京橋門枡形虎口にある巨石、肥後石。重量100トン超ですって。3ナンバーの自動車が1トン超ですから、100台分以上です。こんな重たい石を持ってきたなんて、相当な思い入れ、忠誠心を持った人に違いない・・・当時から浪速の皆さんはそう捉えました。豊臣秀吉を育ての父と慕う、加藤清正公が、自分の領地である肥後(現:熊本県)から運んできたんだ!・・・という逸話と共に伝わってきました。ですから、「肥後橋」と呼ばれてきました。

しかしながら、冒頭に述べましたとおり、豊臣時代の大阪城は、地中深く現在の地上から6~10mの深さに埋められたままです。ですから、豊臣家に忠誠をつくした諸大名が築いた石垣は、現在見える徳川大阪城には1つの石もありません。

実際にこの巨石をここに設置したのは、岡山藩の譜代大名(関ヶ原の戦いまえからの親徳川家の大名)である池田家です。

それでも、浪速の皆さんは「肥後石」と呼び続けてきました。地下水脈に脈々と流れる太閤への親しみによる浪漫ある伝説だと思います。

ちなみに、この「肥後石」がある京橋門を出ますと、天満橋エリアに出ます。地下鉄谷町線、京阪電車の天満橋駅があり、大阪中心エリアのオフィス街で、不動産投資上でも人気のエリアに位置します。要所は400年以上の時間を経ても変わりません。

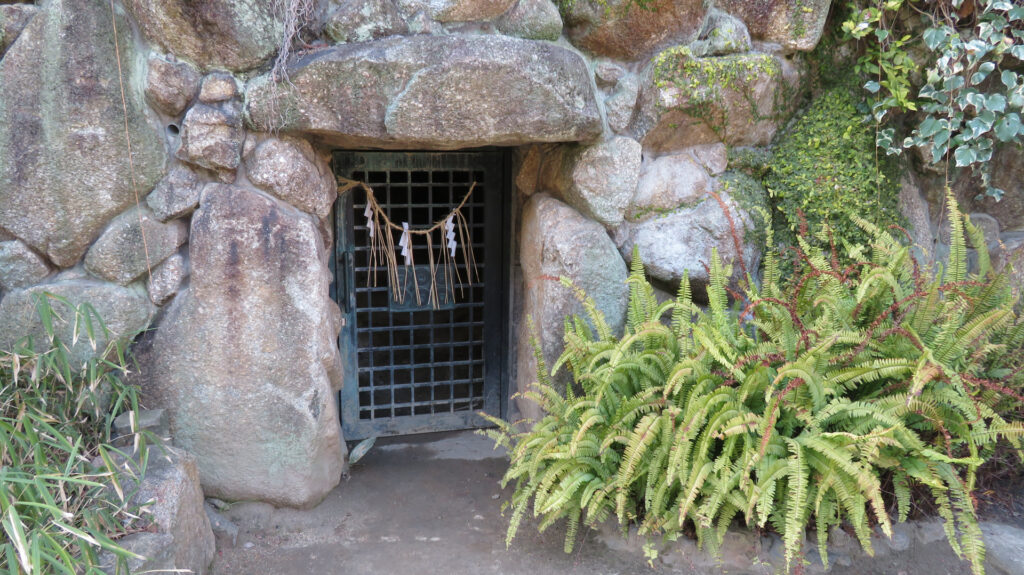

「真田の抜穴跡」

真田山にある三光神社境内には、岩の洞穴があります。真田山、そうです、数年前のNHK大河ドラマのタイトルにもなりました「真田丸」の一番標高が高い当たりを真田山といいます。真田丸という曲輪(城から外に出た戦闘配置場、といったところです)を大阪夏の陣のときに真田信繁(幸村)が築きました。これに徳川軍は随分と苦戦しました。真田軍は、この「真田丸」から家康本陣を天王寺辺りまで攻め立て、もう一歩のところまで行った、一時、家康は最期を覚悟・・・という当時の記録が残っています。

しかし、皆さんご存じのとおり、豊臣家は滅亡するのですが、真田信繁は大阪城本丸との秘密の連絡路として、この抜け穴を利用していた・・・という伝説が、現代にも残っています。真田山から大阪城本丸までは約1.5km。現在、許可なくこの抜け穴には入れませんが、発掘作業もこれまで行われてはいません。そして、「真田山」に関する文献は、実は昭和20年(1945年)8月、終戦直前の大阪大空襲で焼けてしまったそうです。でもなんとも浪漫のある伝説ですね、これも。

この真田丸あたりは、玉造エリアに位置し、とても閑静な住宅地で、こちらも今は不動産の人気エリアです。

「旧大阪砲兵工廠化学分析場」

大阪砲兵工廠(おおさかほうへいこうしょう)の建物の一部が、大阪城の北外堀の北側に残っています。大阪城の中に、太平洋戦争が終わるまで、日本最大の兵器工場があったことはご存じでしたか?火砲・戦車・弾薬類を開発・製造していました。そのシェアは80%ともいわれています。東洋一、とも言われていたようです。赤レンガを用いたネオ・ルネサンス風の2階建て。当時では相当モダンな建築だったと思われます。戦後に続く大阪のモノづくり技術のすそ野の広さが物語りますが、当時の軍部も、この浪速のモノづくりに頼った、という関係が伺えます。

先ほども述べましたが、早めに連合国側の言うことを昭和20年夏に聞いておけば、大阪大空襲もなかったのですが、残念ながらポツダム宣言を受託する前日の8月14日にも空襲を受けました。そのとき、この大阪砲兵工廠も焼失しました。

戦後、放置されたこの場所には、物資のない終戦直後、鉄くずや銅などの戦後の生活再建に必要なものが焼け跡の中に眠っていました。当時の大阪の皆さんは生き抜くために、この大阪砲兵工廠跡にリヤカーなんかを曳いて乗り込んで、金属類を掘り出して運び出していた・・・もっとも貴重なのは政府側にとっても同じ。ここでの庶民と当局のチェイスが展開されていたようです。

大阪出身の作家、梁石日氏の1994年出版の自著『夜を賭けて』では、その生々しい当時の皆さんの息吹を感じることができました。大阪の地脈となっているパワーを感じることができます。

今は、この大阪城北詰から森ノ宮のエリアは、大手企業のビジネスセンターや、そうそう、大阪公立大学のキャンパスもやってきました。21世紀、発展著しいエリアになっていくでしょう。

「難波宮」

大阪城が築城されたときからさかのぼること930年ほど前に造られた都です。南外堀の南側に、発掘された一部、大極殿跡などの中心部が位置しています。この大阪城がある上町台地に目を付けたのは秀吉だけではなかったのです。難波宮の開発を当時の孝徳天皇に進言したのは、聖徳太子でした。日本史上初めてのディベロッパーであるのではないかと思います。それまでの奈良にあった都は、大陸の影響は受けながらも大規模に整備されたものはありませんでした。

聖徳太子はなぜ、上町台地に都を造ろうとしたのか、その理由は、皆様にも有名な、乙巳の変(大化元年〈645年〉)・・・そうです、虫五匹(645年)、大化の改新でした。中大兄皇子・中臣鎌足らが蘇我入鹿を宮中にて暗殺した政変です。当時の都、飛鳥宮では、蘇我入鹿の幽霊があちこちに出る、と悩まされていました。政治を行なうにも影響が出る、民衆も落ち着かない、なんとかしなくては、と遷都を考えたのが聖徳太子でした。

では、上町台地をなぜ選んだのでしょうか。まず幽霊を鎮めなくてはなりません。そこで、飛鳥から生駒山を超えました。

そして、当時からすでに建立されていた、広大な四天王寺を再整備しました。蘇我氏が仏教系でしたが、ここは平たく言うと、聖徳太子は政敵とされた蘇我氏の霊を鎮めるために蘇我氏が大切にしてきた四天王寺を大切にしようとしたわけです。

そして、難波は当時から瀬戸内海を通ってくる大陸からの船の終着地。交通の要所であり、当時から盤石な台地でした。難波の地に初めて都市計画を施したのは聖徳太子だったことは、意外と知られていません。

いかがでしたでしょう?天守閣を中心とした大阪城にはほぼ触れずに、大阪城をご案内してみました。そして、大阪城周辺は築城から約430年を経た今でも大阪の経済、商業、生活の重要エリアであります。この地に築城した豊臣秀吉を今でも「好きやで」と脈々と静かに慕い続けてきた、大都市 大阪のチャーミングなところだと私には思えてきます。

この記事を書いた人

リンクス男性役員N

不動産投資コラム 他のおすすめ記事